脂質異常症の種類

脂質異常症は、主に以下の3つのタイプに分けられます。

- 高LDLコレステロール血症

- 悪玉コレステロールが基準値よりも高い状態です。悪玉コレステロールは血管の壁に入り込み、動脈硬化を促進します。

- 低HDLコレステロール血症

- 善玉コレステロールが基準値よりも低い状態です。善玉コレステロールは血管壁にたまったコレステロールを回収する働きがあるため、これが少ないと動脈硬化が進みやすくなります。

- 高トリグリセライド

(中性脂肪)血症

- 中性脂肪が基準値よりも高い状態です。中性脂肪が増えすぎると、悪玉コレステロールが増えたり、善玉コレステロールが減ったりして、動脈硬化のリスクを高めます。

脂質異常症の原因

脂質異常症の主な原因は、生活習慣と遺伝に分けられます。

生活習慣

- 食生活

- 飽和脂肪酸やコレステロールを多く含む食品の過剰摂取、糖質の摂りすぎ、食物繊維の不足などが挙げられます。

- 運動不足

- 運動不足はエネルギー消費を減らし、中性脂肪の蓄積を招きやすくなります。

- 肥満

- 特に内臓脂肪の蓄積は、脂質代謝に悪影響を与えます。

- 喫煙

- 喫煙はHDLコレステロールを減少させ、動脈硬化を促進します。

- 過度の飲酒

- アルコールは中性脂肪を増加させる原因になります。

- ストレス

- ストレスも脂質代謝に影響を与えることがあります。

遺伝的要因

家族に脂質異常症の方がいる場合、体質的に脂質異常症になりやすいことがあります。これは、コレステロールの代謝に関わる遺伝子の影響を受けるためです。

脂質異常症の症状

脂質異常症は、通常、自覚症状がほとんどありません。そのため、「サイレントキラー(静かなる殺人者)」とも呼ばれます。健康診断などで血液検査を受けなければ、気づかないうちに病気が進行していることがほとんどです。

しかし、病気が進行し、動脈硬化が重度になると、以下のような症状が現れることがあります。

- 胸の痛み:狭心症や心筋梗塞の症状として現れることがあります。

- 手足のしびれや痛み:下肢閉塞性動脈硬化症によるもので、悪化すると壊死に至ることもあります。

- めまいやふらつき:脳の血流が悪くなることで生じることがあります。

これらの症状が現れた場合は、すでに病気がかなり進行している状態ですので、早期発見・早期治療が重要です。

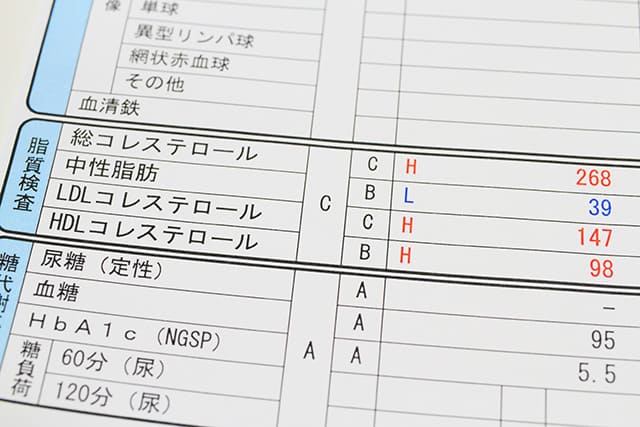

脂質異常症の診断

当院では以下の方法で脂質異常症を診断します。

- 血液検査

- 身体検査

- 病歴の確認

- 単純X線検査や超音波検査を要する場合もあります

血液検査では、以下の項目が主な指標となります。

- 総コレステロール

- LDLコレステロール(悪玉コレステロール)

- HDLコレステロール(善玉コレステロール)

- トリグリセライド(中性脂肪)

これらの数値が基準値を超えている場合、脂質異常症と診断されます。診断基準は医療機関や学会によって多少異なりますが、一般的には以下の数値が目安となります。

| LDLコレステロール |

140mg/dL以上 |

高LDLコレステロール血症 |

| 120〜139mg/dL |

境界域高LDLコレステロール血症 |

| HDLコレステロール |

40mg/dL未満 |

低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド(TG) |

150mg/dL以上(空腹時) |

高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上(随時) |

| Non-HDLコレステロール |

170mg/dL以上 |

高non-HDLコレステロール血症 |

| 150〜169mg/dL |

境界域高non-HDLコレステロール血症 |

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、主に生活習慣の改善と薬物療法の2本柱で行われます。

生活習慣の改善

すべての脂質異常症の治療の基本となります。

食事療法

- 動物性脂肪(肉の脂身、バターなど)やコレステロールを多く含む食品(卵黄、レバーなど)の摂取を控える。

- 魚(特に青魚)、野菜、きのこ類、海藻類など、食物繊維が豊富な食品を積極的に摂る。

- 糖質の摂りすぎに注意し、適正なエネルギー量を守る。

- 禁煙、節酒を心がける。

運動療法

- ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を毎日30分以上、または週に150分以上行うことを推奨します。

- 適度な運動は、中性脂肪を減らし、HDLコレステロールを増やす効果が期待できます。

適正体重の維持

- 肥満は脂質異常症を悪化させる要因となるため、適正体重を維持することが重要です。

薬物療法

生活習慣の改善だけでは目標とする脂質の値に達しない場合や、心筋梗塞や脳卒中の既往があるなど、動脈硬化性疾患のリスクが高い場合には、薬物療法が検討されます。

主な薬剤には以下のようなものがあります。

- スタチン:LDLコレステロールを下げる効果が非常に高い薬剤です。

- フィブラート系薬剤:中性脂肪を下げる効果が高い薬剤です。

- 小腸コレステロール吸収阻害剤:食事からのコレステロール吸収を抑える薬剤です。

- PCSK9阻害剤:LDLコレステロールを強力に下げる注射薬で、他の薬剤で効果が不十分な場合などに使用されます。

薬の選択や量は、患者さんの状態や他の病気の有無などを考慮して医師が決定します。自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりすることは絶対に避けてください。

脂質異常症の予防

脂質異常症の予防は、発症前から生活習慣に気を付けることが最も重要です。

- バランスの取れた食生活を心がける。

- 定期的な運動習慣を持つ。

- 適正体重を維持する。

- 禁煙し、過度の飲酒を控える。

- ストレスを上手に解消する。

- 定期的に健康診断を受け、自身の脂質値を把握する。

脂質異常症は、適切な管理によって動脈硬化の進行を抑え、将来の重篤な疾患を予防できる病気です。ご自身の健康のためにも、ぜひ一度、脂質の値を確認し、必要に応じて医療機関を受診してください。

当院の脂質異常症診療

当院では、脂質異常症の患者さんに対して、以下の診療を行っております。

- 血液検査による詳細な診断

- 生活習慣の改善指導

- 薬物療法

- 動脈硬化の検査

- 脳梗塞や心筋梗塞の予防

脂質異常症を心配される方は、お気軽に当院にご相談ください。